لا ينبغي أن تكون جيداً.

لا ينبغي عليك أن تسير على ركبتيك

مئة ميل عبر الصَّحراء، تائباً.

ليس عليك سوى أن تدع حيوان جسدك الضَّعيفِ

أن يحبَّ ما يحبَّه.

أخبرني عن اليأس، يأسَك، وسوف أخبرك عن يأسي.

في هذه الأثناء يمضي العالم قدماً.

في هذه الأثناء تندفع الشَّمس والحصى المغسول بالمطر

عبر المناظر الطبيعية،

فوق البراري والأشجار العميقة،

الجبال والأنهار.

في هذه الأثناء الإوزُّ البري، عالياً في الهواء الأزرق النقي،

متجهون إلى موطنهم ثانية.

كائناً من تكون، مهما كنت وحيداً،

العالم يقدِّم نفسه لمخيلتك،

ينادي عليك مثل الإوز البري، بصوت صارٍ ومثير-

مراراً وتكراراً معلناً مكانك

في عائلة الأشياء.

أرسلت فى ترجماتي | 1 Comment »

لملمت الشَّمس خيوطها سريعاً ولم يبقَ في الأفق سوى ذلك الخط البرتقالي ـ القرميدي اللون وسرعان ما سيختفي ويحل المساء.الكهرباء مقطوعة والبرد شديد في الخارج، لكن اللهب في المدفأة على أشدِّه والدِّفء لذيذ، نستمع أنا وأمي إلى راديو الموبايل عادة في مثل هذا الوقت، إنها فقرة عبد الحليم حافظ -على راديو شام اف ام- الذي يذكرني سماعه بين الحين والآخر بتلك الأيام القديمة عندما كنت في مراهقتي الطويلة، كانت أمي آنئذ تستفزني كلما رأتني مستغرقة بسماع أغنياته، وتقول: المطرب العاطفي ! بتلك النبرة المبطنة بالسخرية-أو هذا ما كان يخيل إلي- حتى أني كنت أبكي كما لن أفعل لو كانت الإهانة موجهة لي شخصياً….فأبتسم بيني وبين نفسي….انتهت فقرة حليم. آه يا اسمراني اللون، يقول منير الآن.

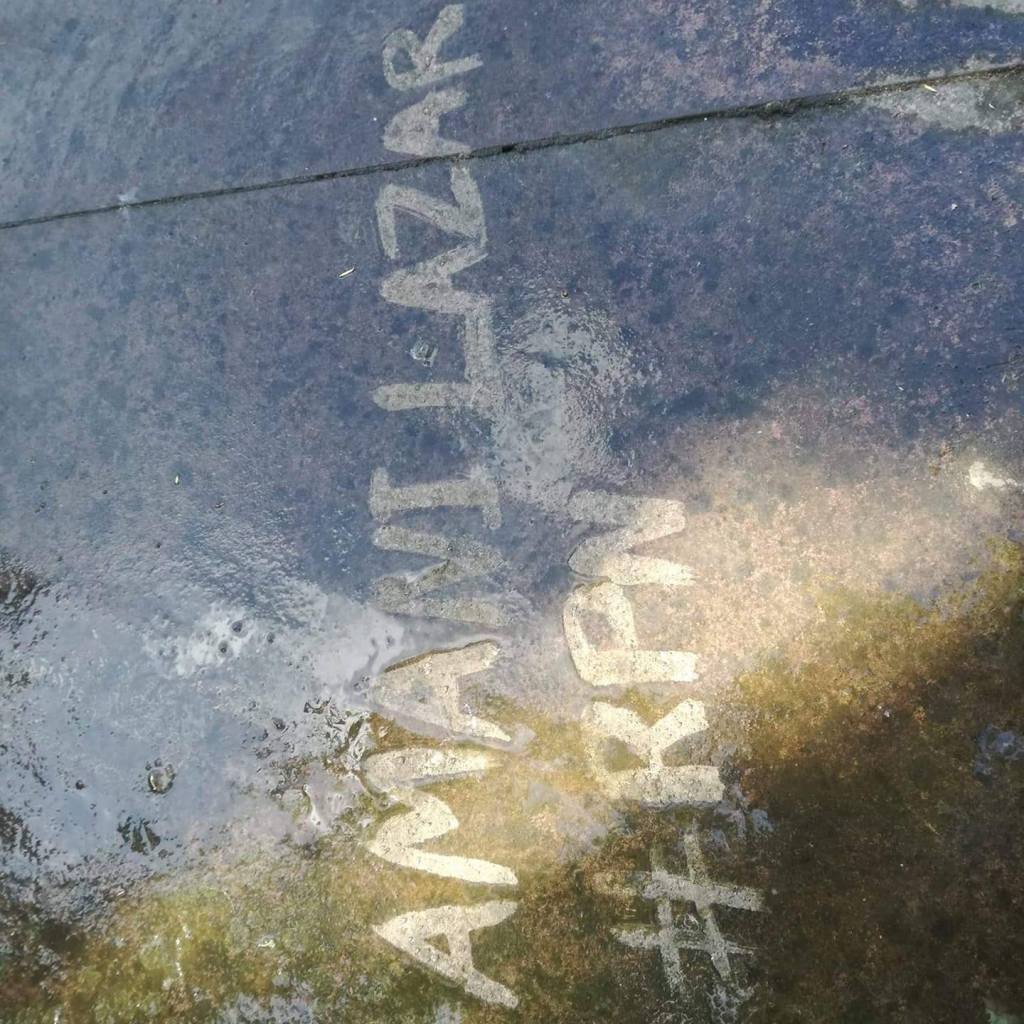

كانون أول- 2015- الصورة بكاميرا الموبايل في قرية فيروزة/حمص عندما كنت هناك.

أرسلت فى ترجماتي | Leave a Comment »

“دقيقةً واحدة”، قال صوت من بين الحشائش.

لذا وقفتُ ساكنة

في الضوء الباهر في صباح اليوم الباكر.

وهكذا لم أسحق بقدمي الهائلةِ

أيَّ شيء ضئيلٍ أو استثنائي صادف فقط أنه يعبر

حيث كنت أعبر

في طريقي إلى حقول التُّوت الأزرق،

وربما كان العلجومُ

وربما كانت خنفساءُ حزيران

وربما كانت الدودةُ الزهرية الملداء

التي تؤدِّي عملها دونما أطرافٍ أو عيون

وتجيد أداءه

أو ربما كانت العصا السَّائرة، لا تزال ضعيفة

وتسير بتواضع، تبحث عن شجرةٍ،

أو ربما، مثل لقاء بليك العجيب، كان

العفاريت، يحملون واحداً منهم

على نعشٍ من بتلة زهرة بعيداً، بعيداً

في الأعشاب العميقة، بعد حين

قال الصَّوت الأكثر جاذبية، “شكراً لكِ”. ومن بعدها حلَّ صمتٌ

أما عن البقية، فأني أفضِّل أن أبقيكم في حيرةٍ من أمركم.

هامش:

– العلجوم أو ضفدع الطين.

– العصا السائرة: نوع من الحشرات.

– بليك هو الشَّاعر والرَّسام وليم بليك، وهنا إشارة إلى ما رواه عن أنه شاهد جنازة للجن، وقد ورد ذلك في الكتاب الذي ألفه آلان كونينغهام Allan cunningham بعنوان حياة أبرز الرسامين والنحاتين والمعماريين البريطانيين.

أرسلت فى ترجماتي | Leave a Comment »

مرت منذ أيامٍ ذكرى وفاة الشاعر السوري رياض الصالح الحسين الحادية والأربعين، فقد رحل رياض في العشرين من شهر تشرين الثاني العام 1982 بحسب المقدمة التي كتبها الشاعر منذر مصري بعنوان سيرة موت ناقص لمجموعة أعمال رياض الكاملة التي أصدرتها دار المتوسط في العام 2016. رحل رياض عن ثمانية وعشرين عاما وهو المولود في 10/آذار العام 1954 في مدينة درعا غير أن عائلته تنحدر من بلدة مارع شمال حلب. ألحت علي فكرة أن أكتب أو أسجل شيئا عن رياض، لكن لم أعرف ماذا يجب أن يكون، كي يكون شيئا مميزا وهو الشاعر السوري الوحيد على الإطلاق الذي أحببته وأحببت شعره وقرأته كله بدواوينه الأربعة منذ أن عرفته ولم يغير من محبتي له شيء على مر السنين وما زلت أعود إليه وإلى قصائده طوال الوقت وأذكر أني أول ما عرفته كان بعد أن تخرجت من معهد المهن النفطيه والمعدنية في مدينتي حمص في العام 1993 وعينت في مستودعات شنشار التي تقع على الطريق الذاهب من حمص إلى دمشق وهناك في شنشار أعارتني زميلة لي وكانت هي تكتب الشعر أيضا وصدر لها ديوان واحد على حد علمي ، ديوان رياض وعل في الغابة وهو الديوان الأخير الذي صدر بعد وفاته بعام، أو أنه ديوان بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس؟ لست متأكدة، لكنه كان ديوانا صغيرا مربع الشكل دونت منه في دفتري عندما لم يكن هناك بعد كمبيوترات وموبايلات وكنا ندون على دفاترنا بأقلامنا وبخط يدنا، لكني أذكر قصيدة الحب مدونة على دفتري وهي التي يقول فيها

الحب ليس غرفة للإيجار

نتركها ببساطة و نرحل

مخلفين الصور القديمة و الغبار

و أعقاب السجائر

الحب ليس أغنية جميلة

نتعلمها بغتة، و ننساها بغتة

كما ننسى، عندما نكبر،

الطفولة و اللعب و حليب الأمهات

الحب ليس حبة أسبرين

نتناولها عندما نشعر بالصداع

و ليس نكتة خفيفة

نتداولها في أوقات الضجر

الحب ليس وردة للزينة

و لا كأسًا مكسورة لسلّة المهملات

الحب..

شهادة ولادة دائمة

نحملها برأس مرفوع

لنخترق شارع المذبحة.

في ذلك الحين وحتى بعد ذلك بسنوات طويلة صدقت رياض بقوله إن الحب ليس غرفةً للايجار، صدقت أن الحب بيتا نسكنه مطمئنين أن أحدا لن يخرجنا منه وحزنت كثيرا عندما تعلمت أن الحب بالفعل هو غرفة للايجار بل ربما حتى غرفة في فندق لبضع ساعات فقط، وحزنت لأن رياض كذب علي طوال تلك السنين، لكني عدت وفكرت، كي لا أظلمَه أنه هو نفسه كان مخدوعا أو مصدوما وكانت القصيدة بالنسبة له كما لو أنه يرفع الصوت احتجاجا لا يستطيع أن يقبل أن يكون الحب غرفة للايجار أو نكتة خفيفة أو أغنية جميلة أو وردة للزينة أو حبة اسبرين.أحببت أن تكون هذه الكلمات المتواضعة بمثابة شمعة أشعلها لراحة روح رياض و أن أقول لرياض من خلالها إنك ما تزال في قلبي وسوف أظل أقرأ قصائدك إحياء لذكراك ما حييت. فلترقد بسلام.

أرسلت فى ترجماتي | Leave a Comment »

صباح الخير يا أصدقائي،

درجت العادة في مثل هذه المواسم، مواسم معارض الكتب التي تبدأ عادة في مثل هذا الوقت من السنة، أن يدعو الكاتب أو المترجم القراء على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى شراء كتبه من دور النشر التي أصدرتها حيث يشير لهم إلى مواقع أجنحة دور النشر هذه في كل معرض من معارض الكتاب والتي بدأ أحدها على ما يبدو في مدينة الرياض السعودية. أقول على ما يبدو لأن الفيسبوك قد اقترح علي منشورا هذا مفاده، أما أني لم أعرف بشكل مباشر فقد عملت خلال السنوات القليلة الماضية على الانسحاب من هذا الوسط الثقافي بحذف جميع الأصدقاء على فيسبوك من الكتاب والمترجمين والناشرين وكل من أضافني كصديقة على خلفية عملي في الترجمة، وأصلا فقد حذفت حسابي في تويتر منذ زمن طويل وأبقيت فقط على صفحتي على فيسبوك التي أحتاجها فقط لمعرفة ما يدور حولي في المكان الذي أعيش فيه وفي بلدي وأنا أسعى أيضا للتخلص منها عندما يحين أوان ذلك، وحتى ذلك الحين أريد أن أكون بعيدة عن هذا الوسط الذي يعج بالنفاق والمنافقين والأدعياء والنصابين بل وحتى بالمتحرشين بطبيعة الحال وذلك كوسيلة دفاعية أحمي فيها نفسي من أي شيء قد يحرض في مشاعر سلبية تجاه أمور ليس لي سلطة على التغيير فيها. كما أني أود أن تكون هذه الصفحة شخصية أحتفظ عليها بمن يهمني أمرهم ويهمهم أمري وليس مجرد أرقام أو جواسيس يتلصصون عليك دون أن يظهروا أي تفاعل حتى لو كان كارها لما تنشر، وأنا سعيدة بل وفي غاية السعادة أن أبقي على صديق واحد أو صديقين أو ثلاثة وليكونوا أمي وأخوي فقط. وعلى هذا أود أن أوجه دعوة وأناشد كل قاريء يهتم لقراءة ترجماتي بشكل خاص ويضع في باله عندما يزور أي معرض من معارض الكتاب في أي دولة عربية أو حتى معرض للكتب العربية في دولة أجنبية، أناشده ألا يشتري أي كتاب عليه اسمي بصفة المترجم وبدلا من ذلك يمكنه العثور على هذا الكتاب أيا يكن على شكل كتاب الكتروني وليطبعه إذا شاء أن ينفق مبلغا من المال، وإذا لم يجده على شبكة الانترنت فليرسل لي ببساطة رسالة وأنا سوف أرسله إليه سواء على شكل كتاب ورقي إذا كان موجودا لدي أو على شكل ملف بي دي اف بكل سرور، بالطبع ليس لدي نسخ من جميع الكتب التي ترجمتها فهناك العديد من دور النشر التي لم تكلف نفسها عناء ذلك رغم مطالباتي المتكررة وهم على سبيل المثال كل من دار نشر المسماة ترجمان ودار نشر المسماة ترياق وأصلا العقدين اللذين وقعتهما مع كل من صاحبيهما انتهت مدتهما. ويا أصدقائي القراء الأعزاء أرجو منكم بدلا من دعم دور النشر بشراء الكتب منها، كتبي على وجه الخصوص أرجو منكم دعم هذه القناة بكل شكل من الأشكال الممكنة التي تعرفونها، وأنتم بالتالي تدعمون مدونتي التي أنشر عليها دون أن أبتغي أجرا لقاء ذلك منذ العام 2009 ودون أن يخطر في بالي سؤال ما الفائدة الذي طرحته علي إحدى الشخصيات التي كانت ترغب بدخول هذا العالم عالم الترجمة وأرادت أن تعرف مني ماذا يمكن أن تستفيد إذا أنشأت مدونة وقد فاجأني سؤالها في ذلك الحين لأن الفكرة لم تخطر لي يوما وكنت وما زلت أفعل هذا لأني أحب عمله ويجزيني هذا المردود المعنوي الذي أشعر به من سعادة في مشاركة ما يمكنني فعله مع من يهتم به. لكن أنا بحاجة للدعم لذا كل مشاركة أو إعجاب أو نشر للفيديو أو كتابة تعليق كي تكبر هذه القناة وتنتشر، كل ما تفعلونه هو مهم وأنا ممتنة لكم ولكل تفاعل تبدونه بكل الأحوال. أتمنى لكم نهارا سعيدا وإلى اللقاء .

أرسلت فى ترجماتي | Leave a Comment »

صباح الخير أيها الأصدقاء

يحتفل العالم في الثلاثين من شهر أيلول باليوم العالمي للترجمة الذي يعرف أيضاً باسم عيد القديس جيروم، شفيع المترجمين.

ولقد توفي جيروم في بيت لحم في 30/9 من عام 419 أو 420 ميلادية، و كان مترجماً وكاهنا وباحثا لاهوتياً ترجم الكتاب المقدس إلى اللاتينية عن اللغة الأصل العبرية لأول مرة، مما جعله في متناول جمهور أوسع.

على الرغم من إطلاقه في الأصل العام 1953، إلا أن اليوم العالمي للترجمة يعد إدخالاً حديثاً نسبياً في تقويم الأحداث العالمية. يعد هذا الاحتفال السنوي، الذي أسسه الاتحاد الدولي للمترجمين، فرصة للإشادة بعمل المترجمين الذين يسعون إلى جعل العالم مكانًا أصغر قليلاً من خلال كسر حواجز اللغة والسماح بالاستمتاع بالأدب العظيم على نطاق أوسع بكثير! يقام عادة في هذا اليوم سلسلة من الفعاليات والندوات وحلقات النقاش في جميع أنحاء العالم، والتي تدور جميعها حول موضوعات الترجمة واللغات.

أنا مدينة للترجمة بشكل مضاعف أولا كقارئة بالطبع منذ صغري، بدءا من قصص الأطفال العالمية التي كان يشتريها لي والدي إلى أن بدأت قراءة الكتب التي كانت موجودة في مكتبته، وأول كتاب قرأته في وقت مبكر جدا كانت رواية الجريمة والعقاب لفيودور دوستويفسكي ترجمة الراحل سامي الدروبي، إلى أن بدأت شراء الكتب بنفسي وكانت معظم الكتب التي قرأتها في فترة مراهقتي من ترجمة الأستاذ صالح علماني رحمه الله من كتب لغابريل غارسيا ماركيز وايزابيل الليندي وسواهما من أدباء اميركا اللاتينية كما أذكر أيضا أني قرأت ولا أزال أقرأ كتبا كثيرة من ترجمة الأستاذ أسامة منزلجي أطال الله في عمره. ولكني أيضا مدينة للترجمة مرة أخرى عندما أنقذتني في سنين الحرب والعزلة من اليأس والكآبة وقدمت لي سببا لكي أحيا يوما آخر في كل صباح، لأن هناك عمل يجب علي إنجازه، وإذا شئتم مرة ثالثة أنقذتني الترجمة عندما بواسطتها استطعت الخروج من البلاد والسفر عندما حللت ضيفة على المدينة التي أعيش فيها الآن في الدنمارك لمدة عامين قبل أن أحصل على حق الإقامة بصفة لاجئ.

وكمساهمة مني في هذا اليوم أود أن أقرأ لكم مقطعاً من رواية المراهق لدوستويفسكي ترجمة سامي الدروبي وهو ابن مدينة حمص التي أنتمي لها أنا أيضاً. وكل عام وأنتم وجميع المترجمين بكل خير.

أرسلت فى ترجماتي | Leave a Comment »

فايف دايلز أو قرص الخمسة مؤشرات هو اسم مجلةٍ أدبية الكترونية مجانية تصدرها دار النَّشر البريطانية هاميش هاملتون، وهي من أقدم دور النشر البريطانية، أسسها جيمي هاميلتون العام 1931 ونشرت أعمالاً لأشهر الكتاب العالميين من مثل ج.د.سالينجر وجان بول سارتر ألبير كامو وف.ج.زيبالد. وهاميش هاميلتون اليوم من الأسماء التجارية لمجموعة بينجوين بوكس للنشر.

نُشر العدد الأول من فايف دايالز التي تتخذ من لندن مقراً لها في العام 2008 وقد حصلت فايف دايالز على اسمها من المنطقة التي يشكلها تقاطع خمسة شوارع في لندن وهي شارع موور ودودلي وليتل ايرل وويست وغر افتون. لقد دمرت هذه المنطقة في الفترة الممتدةِ بين عامي 1833 و1887 عندما تشكل كل من سيرك كامبريدج وجمعية كروس رود. وهذا المكان لا يبعد كثيراً عن مكاتب دار نشر هاميش هاميلتون.

يدير هذه المجلة كريغ تايلور. تنشر المجلة التي تصدر بشكل شهري تقريباً أو فصلي في أحيان أخرى، المقالات والرسائل، الشعر والقصة القصيرة بالإضافة إلى أنها مزودة بالرسومات ويتم إرسال تنبيه إلى جميع المشتركين بالقائمة البريدية عند صدور كل عدد حيث يمكن تحميل العدد على شكل ملف بي دي اف وهو ملف ذو جودة عالية كي يتمكن من طباعته من يرغبُ بذلك.

نشرت المجلة نصوصا لريموند تشاندلر ونعوم تشومسكي وآلان دو بوتون وزيدي سميث على سبيل المثال، بالإضافة إلى ذلك قدمت وتقدم العديد من الأسماء المغمورة.

ولمعظم الأعداد موضوعة معينة تدور حولها النصوص المنشورة والرسومات. على سبيل المثال موضوعة العدد الأخير وهو عدد صيف 2023 الاشتياق، وكما كان هناك عدد مخصص للكاتب الراحل ديفيد فوستر والاس والذي ترجمت منه نصاً كتبه جورج سوندرز.

أطلق عدد من أعداد المجلة من خلال فعاليات مميزة في أماكن مختلفة حول العالم. على سبيل المثال في شهر أيلول العام 2009 أطلق العدد في باريس من المكتبة الشهيرة شيكسبير آند كامباني.

تضمن عدد صيف العام 2023 موادا أدبية مختلفة متنوعة بين نصوص شعرية ونثرية كان أولها فقرة بعنوان قائمة كلِّ شيء، حيث تطلب المجلة عادة من أحد الكتاب أو الفنانين كتابة قائمة بالأشياء التي استهلكها خلال الشهر السابق أما ضيف هذه الفقرة لهذا العدد فهو الفنان البصري سوني آسو وهو ينحدر من السكان الأصليين لكندا، ومن بين الأشياء التي ذكرها قراءتُه لكتاب المؤلف الياباني هاروكي موراكامي ما الذي أتحدث عنه عندما أتحدث عن الجري. المادة التالية عبارة عن ثلاث قصائد لجاك ويلتشاير وهو شاعر بريطاني والقصائد المنشورة من مجموعته الثانية التي تحمل عنوان أفلت المطر let go of the rain وتنشغل هذه المجموعة بالفضاءات العامة التي تنبذنا منها أو تشدنا إليها وكيفيةُ حدوث ذلك، عناوين القصائد الثلاث عبارة عن تواريخ لأيام في شهري آب وأيلول. المادة التي تلي ذلك هي قصة قصيرة بعنوان من أجل الأولاد المعلقين تأليف كريستيان بتلر زانيتي وهو كاتب بريطاني وفنان بصري وموسيقي يقيم حاليا في اليابان. أيضا هناك لقاء مع تشارلوتي ويليامز بعنوان قارتان ظهرا لظهر، وتشارلوتي كاتبة لأم ويلزية وأب غوياني، هي أكاديمية تدرس في جامعة بانغور واللقاء بشكل خاص يدور حول كتاب المذكرات خاصتها الذي يحمل عنوان سكر واردواز والاردواز نوع من الصخور. المادة التي تلت هذا اللقاء هي مقدمة تعرف بالشخصية الغامضة المعروفة باسم شلش العر اقي كتبها الأكاديمي العراقي الأمريكي كنعان مكية الذي يدرس الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في جامعة براندايس في اميركا. تلي هذه المقدمة ثلاثة نصوص كتبها شلش العراقي بعنوان شلش يتكلم، وشلش اسم مستعار لشخص نشر تدوينات خلال العامين 2005 و2006 تتكون من قصص ساخرة باللهجة العامية البغدادية لكنه توقف عن الكتابة، ويبدو أن كنعان مكية يعرفه شخصيا لكنه لم يفصح في مقدمته عن اسمه الحقيقي حفاظا على أمنه الشخصي وأمن عائلته على حد تعبيره، ويبدو أن كتابا نشر وقد ضم هذه القصص التي جمعت عن شبكة الانترنت وترجمت إلى اللغة الإنكليزية. المادة التالية هي عبارة عن أربع قصائد تأليف الشاعرة والكاتبة جين كامبل البريطانية المقيمة في لندن، وأخيرا مقطع بعنوان آثار منسية وهو مترجم إلى الإنكليزية من كتاب في أثر عنايات الزيات تأليف الكاتبة والشاعرة المصرية ايمان مرسال المولودة عام 1966 والتي هاجرت إلى كندا العام 1999 وتقيم فيها منذ ذلك الحين وأعتقد أنه الفصل الثاني من الكتاب الذي تتحدث فيه عن رواية عنايات الزيات الحب والصمت.

أرسلت فى ترجماتي | Leave a Comment »

كل شيء أخضر- ديفيد فوستر والاس. من مجموعة الفتاة ذات الشعر الغريب التي صدرت العام 1988

تقول أنا لا أبالي إذا كنت تصدقني أم لا، إنها الحقيقة، امض قدماً وصدق ما تريد. إذن لا بد أنها تكذب بلا ريب. لو كانت الحقيقة فلسوف يجن جنونها في محاولتها لأن تحملك على تصديقها. لذا أشعر كما لو أني أعرف.

تشعل سيجارة وتشيح بنظرها عني، تبدو ماكرة وسيجارتها في ضوءٍ عبر نافذة مبللة، ولا أستطيع أن أتلمس ما أقول.

أقول ماي فلاي لا أستطيع أن أستشعر ماذا أفعل أو ماذا أقول أو أصدقك بعد الآن. لكن يوجد أمور أعرفها. أعرف أني أكبرُ سناً وأنت لست كذلك. وأهبك كلَّ ما علي أن أعطيك، بيديّ وبقلبي على حد سواء. كلُّ ما في داخلي أعطيته لك. لقد كنت أحتفظ برباطة جأشي وأعمل بثبات كل يوم. لقد جعلت منك العلةَ التي دعتني لفعل ما أفعله دائماً. لقد حاولت أن أصنع بيتاً لأعطيه لك، لتكوني فيه، وليكون أنيساً.

أشعل سيجارة لنفسي وأرمي عود الثَّقاب في المجلى مع أعواد أخرى وأطباق وإسفنجة وأشياء من هذا القبيل.

أقول ماي فلاي قلبي كان تائهاً وقد قفل عائداً من أجلك، لكني أبلغ من العمر ثمانيةَ وأربعين عاماً. حان الوقت كي لا أسمح للأمور أن تجرفني وحسب بعد الآن. عليَّ أن أستعمل بعض الوقت الذي لا يزال في حوزتي لأحاول أن أضع كلَّ شيء في نصابه. عليَّ أن أحاول أن أشعر كما ينبغي عليَّ أن أشعر. في داخلي هناك حاجاتٌ لم يعد بوسعك حتى أن تريها، لأن بداخلك الكثير من الحاجات التي تقف حائلاً دون ذلك. لا تقول أيَّ شيء وأنظر إلى نافذتها ويمكنني أن أشعر أنها تعرف بأني أعرف عن الأمر، تغيرُ جلستها على أريكتي. تضع ساقيها تحتها وهي ترتدي بنطالاً قصيراً.

أقول إن ما رأيتُ أو ما أظنُّ أني رأيت لا يهمُّ حقاً. لم يعد هذا هو الأمر. أعرف أني أكبرُ سناً وأنت لست كذلك. لكن الآن أنا أشعر كما لو أن كياني كاملاً متجهٌ إليك ولا شيء منك يعود بعد الآن.

شعرها مرفوعٌ بملقط ودبابيس، وذقنها في يدها، الوقت مبكرٌ، تبدو كما لو أنها تعيش حلماً لدى الضَّوء النَّظيف عبر النافذة المبللة فوق أريكتي.

كلُّ شيء أخضر تقول. انظر كيف كل شيء أخضر يا ميتش. كيف يمكنك أن تقولَ الأشياء التي تقول أنك تشعر بها في حين أن كل شيء في الخارج أخضر كما هو عليه. النافذة فوق المجلى في مطبخي الصغير غسلها المطر الغزير الليلة الماضية وإنه صباح مشمس، لا يزال الوقت مبكراً، وهناك فوضى من الخضرة في الخارج. الأشجار خضراء وبعض العشب بعد مطبات السُّرعة أخضر ومبلل. لكن كلُّ شيء ليس أخضر. المقطورات الأخرى ليست خضراء ومنضدتي الخاصَّة بلعب الورق في الخارج وبرك ماء متحاذية وعلب بيرة وأعقاب سجائر تعوم في مطافئ السَّجائر ليست خضراء، أو شاحنتي، أو حصى الأرضية أو لعبة العجلة الكبيرة المقلوبة على جانبها تحت حبل غسيل دون ملابس معلَّقة عليه إلى جانب الشَّاحنة المجاورة حيث الرجل لديه بعض الأطفال.

كلُّ شيء أخضر هي تقول. هي تهمس ما تقولَه ولم يعد الهمس بالنسبة لي شيئاً أعرفه.

أطرد دخاني وأنصرف بصعوبة من الصَّباح وفي فمي مذاق شيء ما حقيقي. ألتفت بصعوبة نحوها في الضَّوء على الأريكة.

إنها تنظر إلى الخارج، من مكان جلوسها، وأنا أنظر إليها، وهناك شيء ما فيَّ لا يمكن تفحصَّه بدقَّة، في تلك النَّظرة. ماي فلاي لديها جسد. وهي صباحي. قل اسمها.

أرسلت فى ترجماتي | Leave a Comment »

قبل بضع سنوات كنت أطير إلى كاليفورنيا، أقرأ كتاب مقابلات موجزة مع رجال بشعين. وجدت أن الكتاب كان يفعل أموراً غريبة لعقلي وجسدي. فجأة، عالياً هناك فوق الغرب الأوسط، شعرت بأني مهتاج ورعديد وعلى وشك البكاء. عندما حاولت وصف ما يجري، توصَّلت إلى هذا: إذا كان القارئ شخصاً واقفاً في الهواء الطلق، فإن نثر ديف امتلك أثرَ خلع ملابس الشَّخص وتركًه عارياً، مع بشرة شديدة الحساسية، عرضة للتأثر حديثاً بالطقس، مهما كان نوع هذا الطقس. إذا كان يوماً مشمساً، سيشعر بالشَّمس أكثر. إذا كان عاصفة ثلجية قوية فإنها ستكون قارسة حقاً. كان شيء ما في النثر نفسه يسبب تنويعاً استثنائياً من الانفتاح الذي قد أدعوه رقَّة متخوِّفة: وعي فجائي جديد بحجم الورطة التي نحن فيها على هذه الأرض، عالقين في هذه الأجساد، مع هذه العقول.

بدا هذا التحول روحانياً أكثر منه جمالياً. لم أكن فقط “أقرأ قصَّة عظيمة”- كان ما يحدث بدائياً ومهماً أكثر: كان عقلي قد تم تحويله باتجاه الرحمة، عبر منهجية صدمة كانت فعلياً مظلمة للغاية في مادة موضوعها. كنت أكابد نوعاً من تجريد شعائري من المألوف. كانت القراءة توقظني، تشعرني بأني أكثر حيوية وأكثر هشاشة.

كان الشَّخص الذي حرَّض هذا الشُّعور المعقَّد واحداً من أعزِّ الناس الذين عرفتهم على الإطلاق وأعذبهم وأكرمهم.

التقيت بديف لأول مرة في بيت صديق مشترك في سيراكيوز. كنت قد قرأت للتو كتاب الفتاة ذات الشَّعر الغريب وكنت متخوفاً من أن هذا الفطور قد ينحرف ليتحول إلى، لنقل، نقاش عن فوكو أو شيء ما، وقد أكون مهاناً أمام زوجتي وأولادي. لكن لا: أبدو أني أتذكر ديف مرتدياً كنزة عليها مايتي ماوسMighty Mouse . مثلُ تشيخوف في تلك الطّرائف الشَّهيرة، يطمئنُ زوَّاره المتململين القرويين بسؤالهم عن خبْز الفطيرة وعن النِّظام المدرسي المحلي، بدَّد ديف التَّوتر بتحويل المحادثة نحونا. اهتماماتُ أولادنا، وعن شكل الحياة في سيراكيوز، وتجربةُ حياتنا العائلية. كشخص منفتح ومحب للاطلاع ومتقبِّل لم يكن يشبه أي شخص آخر التقيته على الاطلاق، وغادرت وأنا أشعر بأني قد صنعت صديقاً جديداً عظيماً.

وكان لدي بالفعل. اجتمعنا معاً فقط بين الحين والآخر، تراسلنا أحياناً، لكن بدا كلُّ لقاء مشحوناً للغاية، مقدساً تقريباً إذا لم يكن هذا التعبير بالغ السُّخف.

لا أعرف الكثير عن حياة ديف الروحية لكني أراه ككاتب أمريكي بوذي عظيم في سلالة وايتمان وغينسبرغ. كان فناناً موقظاً. ذلك كان عمله كما أراه، على الصَّفحة وخارجها سيَّان: راح يوقظ النَّاس. كان إذا أمكن القول احتفائياً، من أعطانا احتراماً جديداً للعالم من خلال تكريمه له، تكريماً تجلَّى على شكل اهتمام، اهتمام أنتج نثرَه هذا الواعي، والمثير للحماس، والمتكامل، في كل اتجاه.

سحابة الأسابيع القليلة الأخيرة، عندما فكَّرت بما قد أقوله هنا، سمعت ديف الذي في نفسي، كان يقول: لا تبحث عن السَّلوى الآن. هذا قد يكون غشاَ. وأعتقد أن ذلك الصَّوتُ محق. عندما يحين الأوان- لكن ليس بعد- الحزن لأنه لن يكون هناك قصص جديدة منه سيكون مستبدلاً بوعي متعمِّق بالكنز الذي نملكه في العمل الموجود. عندما يحين الأوان- لكن ليس بعد- سوف تتبدد كارثة خسارته، وتستبدل بإدراك المعجزة التي كانت بأنه وجد ذات يوم قبل كل شيء.

الآن، لا يوجد سوى اللوعة. اللوعة بمعنى من المعاني الفاتورة المستحقة الدَّفع مقابل الحب. الحزن في هذه الغرفة يصل إلى برهان من نوع ما: برهان على قوة عمل ديف، برهان على الأثر المخفِّف الذي كان لرقَّة روحه علينا، برهان بمعنى أوسع، على قوَّة الكلمة نفسها: انظر إلى الكيفية التي دخل بها هذا الرجل عقل العالم وغيَّره نحو الأفضل. حزننا برهان على قوة وعي انسان مفرد أصيل.

لنعترف أن ديف كان أولاً فيما بيننا. الأكثر موهبة، الأكثر جرأة، الأكبر همَّة وأصالة، الأكثر ظرفاً، الأقل جنوحاً لأن يعيش على أمجاده أو يؤمن بالثَّناء كله. كان قلبه قلباً رحباً ومحباً وعندما يغادرنا شخص عزيز إلى هذه الدَّرجة، لا سيما في وقت مبكر جداً، يتحول الحب في الحال إلى حزن عميق يكاد يكون مغثياً، ولا يوجد طريقة للتغلب عليه.

لكن في الختام، عربون محبة أو ربما صلاة: كل واحد منا في هذه الغرفة تبدَّل وعيه في وقت من الأوقات على يد ديف. ترك ديف بذاراً في عقولنا. يقع على عاتقنا أن نتعهد هذه البذار بالرعاية وننشرها في شكل إيجابي إلى العالم الحي من خلال عملنا، في تصرفاتنا، من خلال التزامنا مع آخرين والتزامنا مع عقولنا. لذا عربون المحبة والصَّلاة هو هذا: سوف نستمر بمحبته، لن ننساه مطلقاً وسوف نكرمه بالحفاظ على الدَّرس المبدئي لعمله حياً: غالباً نحن نيام، لكن يمكننا أن نستيقظ. والاستيقاظ ليس فقط ممكناً، إنه حقنا الطبيعي، وطبعنا، وكما دلنا ديف يمكننا أن نساعد بعضنا البعض على فعله.~

ولد جورج سوندرز في العام 1958 في تكساس وتدرب كمهندس جيوفيزيائي. حصل في العام 1988 على شهادة في الكتابة الإبداعية من جامعة سيراكيوز واستمر يعمل مدرساً في برنامج الماجستير في الفنون الجميلة. أعماله تشمل عدة مجموعات من القصص القصيرة بما فيها العاشر من ديسمبر 2013، نوفيلا ، عهد بيل القصير والمخيف 2005، كتاب للأطفال، كتاب من المقالات، مخطوطات تمثيلية و مقطوعات عن السفر لمجلة جي كيو”Gentlemen’s Quarterly“ . في العام 2006 منح سوندرز زمالة مؤسسة ماك آرثر وزمالة غوغنهايم. في العام 2009 تلقى جائزة أكاديمية من الأكاديمية الأميركية للفنون والآداب. يعيش في روتشستر، أمريكا مع زوجته وأولاده.

نشرت في مجلة Five Dials

شكرا لمتابعتكم لهذه المدونة، لكن في الحقيقة هذه المدونة لا تستطيع الاستمرار من دون دعمكم سواء ماديا أو معنويا. لذا أرجو منكم إذا كان بإمكانكم ألا تبخلوا بنشر المدونة ومحتواها ونشر قناتي على يوتيوب بالإضافة إلى دعمي من خلال حسابي على باتريون عبر الرابط التالي:

https://www.patreon.com/sunofamani

ولكم مني خالص المحبة

أماني

أرسلت فى ترجماتي | Leave a Comment »

المرأة التي تحيط شعرها الذهبي المصفف بإكليل مضفور من أزهار الخشخاش المخملية الوردية اللون، اجتازت الغرفة المزدحمة بطريقة مثيرة للانتباه، كانت تسير جانبياً وتقفز في آن، ممسكة بذراع مضيِّفها النحيلة.

– ها قد وجدتك! قالت. لا يمكنك الهرب الآن!

– عجباً، مرحباً، قال مضيِّفها. حسناً. كيف حالك؟

– أوه، أنا على خير ما يرام، قالت. على خير ما يرام تماماً. اسمع. أريدك أن تسدي لي الصنيع الأكثر هولاً. هلا فعلت؟ هل فعلت من فضلك؟ أرجوك جداً؟

– ما هو؟ قال مضيفها.

– اسمع، قالت. أريد أن ألتقي والتر ويليامز. صدقاً، ببساطة، أنا مجنونة بذلك الرجل. أوه، عندما يغني! عندما يغني تلك الأناشيد الدينية! حسناً، قلت لبورتون: من حسن حظك أن والتر ويليامز أسود البشرة، وإلا سيكون لديك من أسباب الغيرة الكثير. رغبتي كبيرة بلقائه. وأود أن أقول له بأني سمعته يغني. هل ستكون ملاكاً وتعرفني إليه؟

– عجباً، بالتأكيد، قال مضيفها. اعتقدتُ أنكِ قابلتِه. الحفلة من أجله. أين هو بأية حال؟

– إنه هناك عند خزانة الكتب، قالت. لننتظر انتهاء هؤلاء الناس من التحدث إليه. حسناً، أظن بأنك مدهش، لإقامتك هذه الحفلة الرائعة على شرفه، وبجعله يلتقي كل هؤلاء البيض. ألا يشعر بامتنان عظيم؟

– أخشى أنه لا يفعل، قال مضيفها.

– أظنه حقاً لأمر لطيف للغاية، قالت. حقاً، أنا لا أفهم لماذا لا يكون اللقاء بالسود أمراً محقاً للغاية. ليس لدي مقدار ذرة من التأثر على الإطلاق. بورتون أوه، إنه تماماً على المقلب الآخر. حسناً، أنت تعلم أنه من فرجينيا، وتعلم كيف هم أهلها.

– هل أتى الليلة؟ قال مضيفها.

– لا، لم يستطع، قالت. أنا زوجة الغائب الليلة. قلت له عندما غادرت: لا يمكن التنبؤ بما سأفعله. كان متعَباً جداً، لم يستطع أن يتحرك. أليس هذا مخجلاً؟

– آه، قال مضيفها.

– انتظر حتى أخبره بأني التقيت والتر ويليامز! قالت. سيوشك أن يموت. أوه، نتجادل كثيراً حول ملوني البشرة. أتحدث إليه لا أعرف كيف، أنفعل بشدة. أوه، لا تكن سخيفاً، أقول. لكن لا بد أن أقول لبورتون، إنه شديد التحرر ، أكثر من معظم هؤلاء الجنوبيون. إنه حقيقة شديد الولع بالسود. حسناً، يقول لنفسه بأنه لن يستخدم أجراء من ذوي البشرة البيضاء. وكما تعلم، لديه تلك المربية العجوز السوداء، تلك الدادا الزنجية العجوز، وهو يحبها ببساطة. عجباً، كلما ذهب إلى بلدته يذهب إلى المطبخ لرؤيتها. هو يفعل حقاً، حتى يومنا هذا.

كل ما يقوله هو أنه لا يملك شيئاً ضد السود طالما أنهم لا يغادرون مكانهم. هو دوماً يفعل أموراً من أجلهم، مقدّماً لهم الثياب ولا أعرف ماذا. كل ما يقوله، إنه لن يجالس من يملك مليون دولار. أوه، أقول له، أنت تثير اشمئزازي متحدثاً بهذه الطريقة. أنا فظيعة بالنسبة له. ألست فظيعة؟

– أوه، لا، لا، لا، قال مضيفها. لا، لا.

– أنا كذلك، قالت. أعرف. بورتون المسكين! الآن لم يعد يساورني ذلك الشعور على الإطلاق. ليس لدي أدنى شعور تجاه السود. عجباً، أنا مجنونة ببعضهم. إنهم مثل الأطفال، عفويون، ودوماً يغنون ويضحكون. أليسوا هم أسعد من رأيتهم في حياتك؟ صدقاً، مجرد سماعهم يجعلني أضحك. أوه، يعجبونني. حقاً. حسناً، الآن اسمع، لدي تلك المرأة الغسالة السوداء، لقد أتيت بها منذ سنوات، وأنا مخلصة لها. وأريد أن أخبرك بأني اعتبرها صديقتي. هكذا أفكر بها. كما أقول لبورتون، حسناً، بحق السماء، نحن جميعاً بشر! ألسنا كذلك؟

– نعم، قال مضيفها. نعم، حقاً.

– الآن والتر ويليامز هذا، قالت. أظن بأن رجلاً مثله فنان حقيقي. نعم. أظن بأنه يستحق ثناءً كثيراً. يا إلهي. أنا مجنونة جداً بالموسيقى أو أي شيء، لا أهتم للون بشرته. صدقاً أفكّر إذا ما كان أحدهم فناناً، فلا ينبغي على أي شخص أن يشعر بشيء عند اللقاء بهم. هذا قطعاً ما أقوله لبورتون. ألا تظن بأني على حق؟

– نعم، قال مضيفها، أوه، نعم.

– هذا ما أشعر به، قالت. لا يمكنني أن أفهم تعصّب الناس. عجباً، أنا قطعاً أفكر بأن اللقاء برجل مثل والتر ويليامز حظوة. نعم. ليس لدي أي شعور على الإطلاق. حسناً، يا إلهي، خلقه الرب تماماً كما خلقنا. أليس كذلك؟

– بالتأكيد، قال مضيفها. نعم، حقاً.

– هذا ما أقوله، قالت. أوه، اغتاظ كثيراً عندما يتصرف الناس بتعصب تجاه السود. هذا فقط كل ما بوسعي فعله ولا أقول شيئاً. بالتأكيد، أعترف أنهم يكونون شديدي الفظاعة عندما تلتقي بالسيئين منهم. لكن كما أقول لبورتون، هناك أناس بيض سيئون أيضاً في هذا العالم. أليس كذلك؟

– أظن ذلك، قال مضيفها.

– عجباً، سأسر في الحقيقة لمجيء رجل مثل والتر ويليامز إلى منزلي ويغني لنا، يوماً ما، قالت. بالتأكيد، لم أتمكن من الطلب منه بسبب بورتون، لكن لن أشعر بأي شعور بشأنه على الإطلاق. أوه، ألا يمكنه الغناء! أليس هذا بديعاً، كيف يمتلكون جميعاً الموسيقى بداخلهم؟ تبدو تماماً موجودة بداخلهم. هيا، دعنا نذهب ونتحدث إليه. اسمع، ماذا عليَّ أن أفعل عندما تقدمني؟ هل عليَّ أن أصافحه؟ أم ماذا؟

– افعلي ما تشائين، قال مضيفها.

– أظن أنه من الأفضل، قالت. ألا أجعله يظن لأي سبب في العالم أن شعوراً يساورني. أظن أنه من الأفضل أن أصافحه، كما أفعل مع أي شخص آخر تماماً. هذا ما سأفعله بالضبط.

وصلا إلى الشاب الأسود الطويل الواقف عند خزانة الكتب. قام المضيف بتقديم واحدهما إلى الآخر، انحنى الشاب الأسود.

– كيف الحال؟ قال.

– مدت المرأة ذات أزهار الخشخاش المخملية الزهرية يدها على طول ذراعها وتمهّلت كي يراها العالم بأجمعه، إلى أن تناولها الزنجي، هزها، وردها إليها.

– أوه، كيف حالك، يا سيد ويليامز؟ قالت. حسناً، كيف حالك؟ كنت أقول للتو بأني استمتعت بغنائك أيّما استمتاع. حضرت حفلاتك، ونسمع تسجيلاتك على الفونوغراف وكل شيء. أوه، لقد استمتعت بها تماماً!

تحدثت بوضوح عظيم، محركة شفتيها بدقة، كما لو أنها تتكلم مع أصم.

– أنا في غاية السرور، قال.

– أنا مجنونة تماماً بأغنيتك “فتى الماء”، قالت. صدقاً، لا أستطيع نسيانها. يكاد زوجي يجن من دندنتي لها طوال الوقت. أوه، هو يبدو أسود مثل الآس في.. حسناً. قل لي، من أين أتيت بكل تلك الأغاني؟ كيف حصلت عليها؟”

– عجباً، قال، هناك الكثير من…

– يخيل إليَّ أن غناءها يحلو لك، قالت. لا بد أنها أكثر تسلية. كل تلك الأناشيد الدينية القديمة الفاتنة أوه، أحبها! حسناً، ماذا تفعل الآن؟ ألا زلت تغني؟ لم لا تقيم حفلاً آخر ذات يوم؟

– سأقيم حفلاً في السادس عشر من هذا الشهر، قال.

– حسناً، سأكون هناك، قالت. سأبذل قصارى جهدي، يمكنك أن تعول علي. يا إلهي، ها هو جمع كبير من الناس قادم للتحدث إليك. حسبك أنك ضيف شرف عادي! أوه، من هي تلك الفتاة التي ترتدي الأبيض؟ لم أرها يوماً هنا.

– إنها كاثرين بروك، قال مضيفها.

– يا إلهي! قالت. هل هذه كاثرين بروك؟ عجباً، إنها تبدو مختلفة كلياً على المنصة. اعتقدت أنها كانت أكثر وسامة. لم يكن لدي فكرة بأنها سوداء على نحو مرعب. عجباً، إنها تكاد تبدو مثل.. أوه، أظن أنها ممثلة رائعة! ألا تظن أنها ممثلة رائعة، يا سيد ويليامز؟ أوه أظن أنها رائعة. ألا تظن ذلك؟

– نعم، قال.

– أوه، أنا أيضاً، قالت. رائع. حسناً، يا إلهي، علينا أن نتيح لشخص آخر فرصة التحدث إلى ضيف الشرف. الآن، لا تنس، يا سيد ويليامز، سأحضر ذلك الحفل إذا أمكنني. سأكون هناك أصفق مثل كل شيء. وإذا لم أتمكن من المجيء، سأخبر جميع من أعرفهم كي يذهبوا، بأية حال. لا تنسى!

– لن أنسى، قال. شكراً جزيلاً لك.

– أوه، عزيزي، قالت. أنا كدت أموت! صدقاً، أقسم لك، كدت أفنى. هل سمعت تلك الزلة الرهيبة التي ارتكبتها؟ كنت على وشك أن أقول إن كاثرين بروك بدت أشبه بزنجية. تداركت الأمر في الوقت المناسب. أوه، هل تظن أنه انتبه؟

– لا أخال ذلك، قالت مضيفها.

– حسناً، الحمد لله، قالت. لأني لم أرغب أن أتسبب له بالإحراج من أي شيء. إنه لطيف للغاية. لطيف تماماً قدر مستطاعه. تصرفاته لطيفة. كما تعلم، أن كثير من ملوني البشرة، ما أن تسمح لهم بالاقتراب قليلاً، حتى يدوسوا عليك. لكنه لم يحاول ذلك. حسناً، أتصور أنه أكثر ذكاءً. إنه لطيف حقاً. ألا تظن ذلك؟

– نعم، قال مضيفها.

– أعجبني، قالت. لم يساورني أي شعور على الإطلاق تجاه لون بشرته. شعرت بأني على سجيتي كما أفعل مع أي شخص آخر. تحدثت معه بلا تصنع. لكن صدقاً، لم أستطع أن أمنع نفسي عن الضحك إلا بالكاد. كنت أفكر طوال الوقت ببورتون. أوه، انتظر حتى أخبر بورتون بأني دعوته “سيداً!”.

* Dorothy Parker : شاعرة وقاصَّة أميركية (1893 – 1967).

يمكن الاستماع إلى القصة بصوتي في قناتي على يوتيوب.

أرسلت فى ترجماتي | Leave a Comment »